东辽县的白崇仁潜心钻研剪纸25年,是“东辽县满族剪纸”主要传承人

他的满族剪纸“闯进”世博会

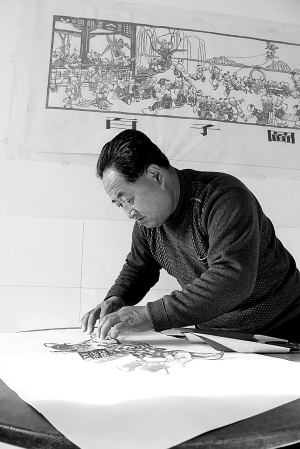

白崇仁在创作剪纸 实习记者 李来强/摄

开栏语:

在我们的城市里,有这样一群人,他们秉持着传统的民间工艺,用他们充满灵性的双手,制作出一幅幅形式各样、造型奇特的手工艺品。在各式商品琳琅满目的今天,他们仍然坚持着自己的梦想。让我们一同走近他们,去了解他们在传统民间工艺创作过程中鲜为人知的故事。

剪窗花、贴春联,是东北人过新年的习俗。每逢新年,家住东辽县安恕镇关门村的白崇仁格外忙碌,十里八村的乡亲都来他这求春联和窗花。不仅因为他为人热情,写得一手好字,更是被他那鲜活的满族剪纸艺术所吸引。

剪纸源于心酸往事

1949年出生的白崇仁,是满族八旗后裔,6岁时第一次接触剪纸,此后这成了他的一项爱好。但白崇仁真正开始剪纸创作,却是缘于一段心酸的往事。

农历六月初十是白崇仁和妻子的结婚纪念日,1985年的那一天,成了他一生无法释怀的日子。他的小儿子和外甥女在家门前的小水库玩耍时,不慎落水身亡。白崇仁说:儿子要是活着,今年都32岁了。当时的白先生心灰意冷,失去了生活下去的信心。家人亲戚苦口婆心的劝慰,都没能解开白先生的心结。几个月后,白崇仁去外地散心,当地的一位朋友说:“老白啊,你怎么就不试着搞剪纸呢,通过这种方式让别人明白你的心情。”白崇仁茅塞顿开,从此正式开始了剪纸创作。

作为家里的顶梁柱,白崇仁的剪纸创作并不顺利。最初,不仅家里人反对,周围的邻居也都不理解。大家都说,这剪纸就是女人干的事,他一个大男人天天在家鼓捣这些,有什么出息。

以前的白崇仁以种地为生,正式开始剪纸创作后,他的作品逐渐被乡亲们接受,谁家有红白喜事等,都来购买他的剪纸作品。

剪纸作品进世博

2000年以后,白崇仁的剪纸创作引起相关部门重视,白崇仁多年的创作终于得到了认可。

白崇仁的作品在2010上海世博会吉林馆展出,展出的作品有《三国》《水浒》等名著系列,同时还有《吉林八景》《中华百子图》等系列作品,他的满族剪纸受到了国内外观众的关注。

白崇仁现在的作品,大致可分为五个系列,即关东风俗系列、名著系列、民俗系列、社会新风尚系列和窗花系列。

2007年,以白崇仁为主要传承人的“东辽县满族剪纸”成为我省“第一批省级非物质文化遗产”项目。

2008年12月,东辽县文化局收集了白崇仁的剪纸作品,出版了《白崇仁满族剪纸》一书,共分三卷,收录了不同时期、不同题材的剪纸作品共600幅。

想把手艺传承下去

白崇仁说,要不是老伴这么多年默默的支持,他也不能取得现在的成就。当记者问及白大娘怨大爷吗?白大娘笑了笑说:“以前也怨过他,家里大大小小的事他都不管,都得我张罗,也累啊。”白崇仁听了后表情显得很内疚。他说,大娘这些年没少受苦,家里的地虽然不多,都靠老伴一个人侍弄,风吹日晒的,也够难为她了。

今年,白崇仁的剪收入还不错,他已经决定给老伴去买个金饰品,让老伴也风光一回。

老人说,他现在最大的遗憾是自己年龄大了,不懂满文,也没有精力去学习了。在谈话中,白崇仁说得最多的一句话就是,“时间不够用了”。在新的一年里,白崇仁想对萨满文化做更细致的研究,他还想把自己的手艺传递下去,把满族剪纸这种艺术发扬光大。(《城市晚报》2011年1月6日第E02版) ( 责任编辑:李铁民 ) |